美国对外制裁整体框架

从实践来看,美国对外制裁包括三大要素:制裁法律、总统行政令和制裁清单。美国以《国家紧急状态法》和《国际紧急经济权力法》为基础,逐渐形成了覆盖外交、国防、经贸、金融等多维度的专项制裁法律和总统行政令的法律体系,建立了以国务院、商务部、财政部主导的制裁清单为基础的执法体系。这些执法部门高效协同联动,尤其是充分发挥了金融制裁的非对称优势,实现了对制裁对象的精准打击。

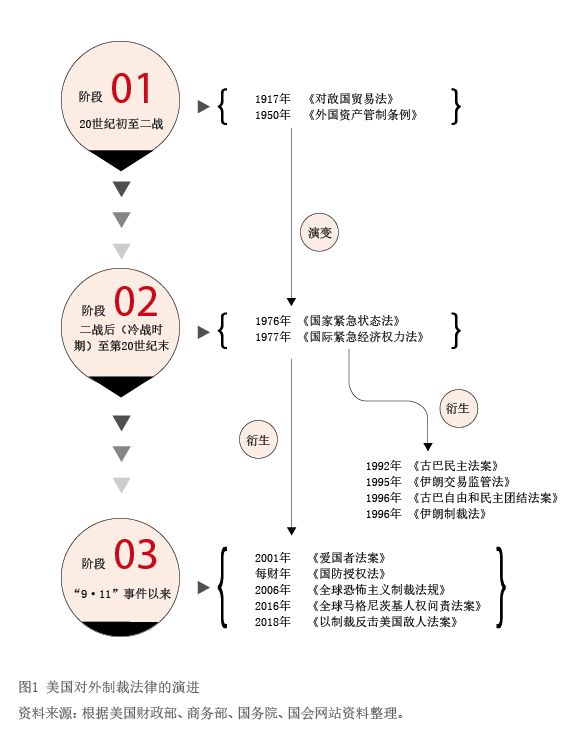

美对外制裁行政法律体系经历了三个阶段

美国对外制裁是通过一种或多种惩罚性手段造成被制裁国遭受损失或削弱其对抗能力以迫使其改变行为、接受美国政治意愿或条件的政策性工具。在实践中,美对外制裁法律体系逐渐形成了由制裁法律和总统行政令为骨架的基本框架。上世纪70年代的《国家紧急状态法》和《国际紧急经济权力法》基本奠定了美对外制裁的基本法律框架,新世纪以来以“9·11”事件为标志,美方对外制裁体系不断丰富完善,覆盖反恐、人权、洗钱、信息安全等新的领域,运用经济金融制裁打击对手更为精准。从演变过程看,大致可分为三个阶段(见图1):

第一阶段为20世纪初期至第二次世界大战,美国对外制裁较为单一,聚焦贸易和国家安全,以贸易制裁和冻结在美资产为主。制裁依据主要是1917年颁布的《对敌国贸易法》,该法赋予美国总统宣布国家进入紧急状态的权力,但未规定紧急情况的范围或期限。美财政部于1950年据此制定《外国资产管制条例》,明确可冻结相关国家资产并禁止金融交易。此外,1946年颁布的《联合国宪章》赋予各成员国实施包括金融制裁在内的权力。二战后美国经济、军事等实力快速提升,对外制裁不断增多,逐渐成为其重要的国际权力。

第二阶段为冷战时期至20世纪末,美国对外制裁领域不断拓展,法律框架基本定型。1976年《国家紧急状态法》和1977年《国际紧急经济权力法》是美国对外制裁的基本法律,此后几乎全部的经济金融制裁法案和总统行政令均援引上述法案。《国家紧急状态法》确立了国会和总统在制裁上的权限划分:一是赋予美国总统在国家安全、对外政策和经济遭受到严重威胁时,宣布进入紧急状态并实施对外制裁的权利;二是规定国会享有否决权,限制总统对该项“特权”的滥用。《国际紧急经济权力法》在很大程度上取代《对敌国贸易法》,奠定了美经济金融制裁的基本框架:将对外经济金融制裁分为禁止交易往来和资产冻结两类情形。目前,只有针对个别国家(如古巴)的制裁仍在依据《对敌国贸易法》实施。上述两部法律实施后,美国随后制定了多部针对特定国家的专项制裁法案,如1992年《古巴民主法案》、1995年《伊朗交易监管法》等。

第三阶段为“9·11”事件以来,美国对外制裁领域进一步拓展,针对特定国家的专项制裁法律不断丰富甚至转化为专项一般法,更多采用以金融制裁为特征的“精准的制裁”工具。一是新世纪以来,美国借口恐怖主义、人权问题、洗钱、跨国犯罪等理由,不断丰富一般性制裁法律体系。如针对恐怖主义的2001年《爱国者法案》、2006年《全球恐怖主义制裁法规》,针对人权问题的《全球马格尼茨基人权问责法案》等。二是基于对伊朗、朝鲜、俄罗斯等国的专项制裁法律,逐步衍生出一般性制裁法律。这些制裁法律体现了三大特点:(1)次级制裁使用日渐成熟。1995年《伊朗交易监管法》首次提出“次级制裁”概念但较少使用;2001年《爱国者法案》从立法层面确定了美国的“长臂管辖权”,美国开始对伊朗、俄罗斯、朝鲜等国频繁使用次级制裁,随后2010年《全面制裁伊朗、问责和撤资法》、2012财年《国防授权法》、2014年《支持乌克兰自由法》等多部法案均包含次级制裁条款。(2)制裁措施不断集成。针对克里米亚危机,美国先后出台对俄制裁的2014年《支持乌克兰自由法》(以下简称“USFA法案”)和2017年《以制裁反击美国敌人法案》(以下简称“CAATSA法案”),后者“集成”了美国在经济金融制裁领域的常用措施。随后美国将该法案的措施移植到对伊朗、朝鲜的制裁中。(3)特定的专项制裁升级为一般性法律。2012年,美国以俄律师谢尔盖·马格尼茨基死亡为借口,发布《马格尼茨基法案》实施对俄制裁,2016年12月发布《全球马格尼茨基人权问责法案》将该法案推广至全球适用。三是一般性制裁法律中的制裁措施往往成为日后专项制裁的“标准”模板。在新增专项制裁法律或对旧的专项制裁法律修订时,往往会根据相关一般性法律内容,对制裁措施进行“升级”或“打补丁”。四是大国博弈推动制裁法律“定制化”。2014年克里米亚危机后,美国针对俄罗斯人权问题、网络安全、生化武器问题等,通过与盟国合作、逐步升级、层层加码的方式开启对俄“定制化”制裁。

除制裁法律外,美国总统行政令的灵活性和针对性较强,在美对外制裁实践中,总统行政令应用次数远超制裁法案。制裁法案必须经过美国国会的审议和严格的程序通过后才能实施,花费时间较长,不适用于紧急情形。为此,《国际紧急经济权力法》《国家紧急情况法》等法律赋予总统权力,可通过签署总统行政令宣布国家进入紧急状态并启动处置程序。美国总统行政令无需国会批准,能在较短时间内发布并执行,且具有同等的法律效力。且当局势发生变化时,废止总统行政令也较为便捷。因此,在时间较为紧急情况下,美国总统倾向于签署行政命令发起制裁。总统行政令的法律依据除了基础性法律,还可能包括专项性制裁法案。如针对2016年初朝鲜核试验及导弹发射颁发的第13722号令,在依据《国际紧急经济权力法》《国家紧急情况法》《1952年移民与国籍法》等基础性法律的同时,还专门列出依据2016年2月通过的《2016年对朝鲜制裁和政策强化法》。除特定国家或地区外,美国总统还针对特定行为、人员或组织发布行政命令,如针对“跨国犯罪组织”发布的第13581号总统行政令和针对“外国干预美国大选”发布的第13848号总统行政令。

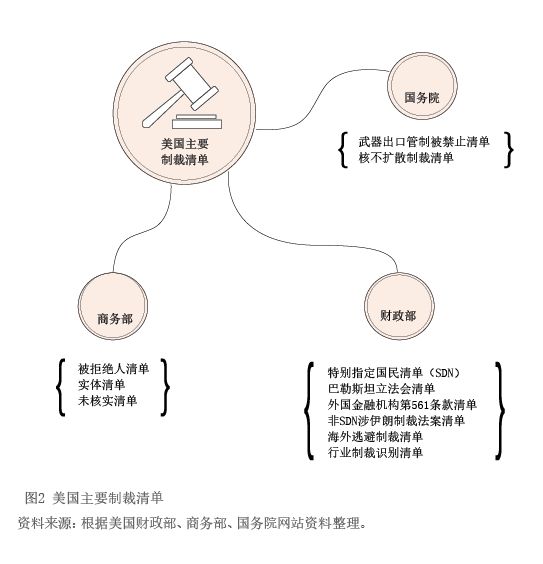

美国对外制裁主要通过11类制裁清单来执行

制裁清单明确了美国的制裁对象。美国制裁法律及总统行政令发布实施后,并不意味着相关主体立即受到制裁,只有相关主体被明确列入相应制裁名单后,制裁措施才会实现效力。从实践看,每个制裁清单都会对应特定的制裁法律或总统行政令,并详细规定了对列入名单内主体的制裁措施。制裁措施的落地遵循着“制裁法律(Law/Act/Statue/Regulation)/总统行政令(Order)→制裁项目(Sanctions Program)→制裁清单(List)”的路径。美对外制裁清单主要由国务院、财政部和商务部负责牵头执行(见图2)。

美国国务院管理的两类制裁清单,主要涉及武器贸易。美国国务院根据《武器出口管制法》和《国际武器贸易条例》管理原产于美国的国防物品和服务,通过武器出口管制被禁止名单和核不扩散制裁名单,限制相关物品的出口。其中,武器出口管制被禁止名单由国务院下属国防贸易管制理事会(DDTC)具体执行,列入被禁止名单的将被禁止参与美国原产国防物品和服务的出口。美国国务院下属国际安全和反扩散局(ISN)负责对从事核扩散活动的实体和个人实施制裁。例如,2018年4月,ISN根据《伊朗、朝鲜和叙利亚反扩散法案》,对参与伊朗、朝鲜或叙利亚大规模杀伤性武器贸易的28个实体和个人实施制裁。

美国财政部管理的六类制裁清单,主要涉及金融制裁。美国财政部是实施金融制裁的主要执行部门。其中,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)负责对美国管辖内的交易实施控制并冻结外国实体资产。OFAC发布的制裁名单包括特别指定国民名单(SDN)和综合制裁名单(CSL)。其中,SDN名单是美国对外金融制裁政策中最为核心的名单,主要针对恐怖主义、毒品交易、武器扩散、人权践踏、种族灭绝和国际有组织