跨境电商行至“岔路口”

在我国外贸进出口整体增速放缓的背景下,跨境电商交易却实现了加速增长。网络普及率的提升、物流水平的进步、网络支付环境的进一步改善,使得跨境电商跨过了“初创期”而进入了高速增长的“成长期”。在跨境电商如火如荼的大潮中,鼓励出口业务、规范进口业务的政策导向明显,使得跨境出口电商与跨境进口电商呈现出差异化的发展路径。

跨境出口电商交易攀升

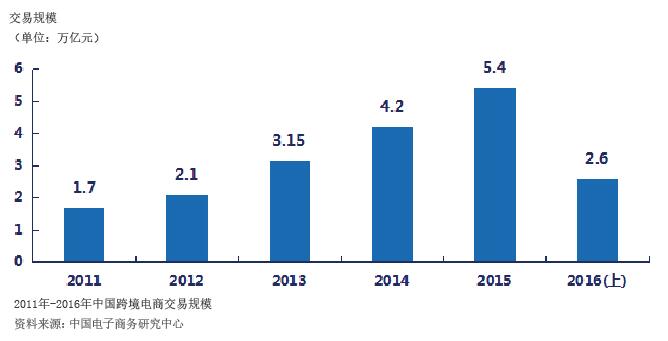

当前,跨境电商交易规模不断攀升,增长势头明显。中国电子商务研究中心的数据显示,2016年上半年,中国跨境电商交易规模为2.6万亿元(见附图),同比增长30%,占进出口贸易总额的24.3%。其中,出口跨境电商交易规模2.09万亿元,进口跨境电商交易规模5125亿元。

从交易模式看,2016年上半年,跨境电商中B2B交易占比高达90.7%, B2C交易仅占9.3%。这说明在商业模式方面,跨境电商的发展思路明确:B2B模式是主体,B2C模式是补充。出口跨境电商方面,目前B2B模式占比达到80.4%。跨境电商出口业务发端于B2B模式,并逐步向其上下游延伸,并由此衍生出新兴的B2C交易模式。重点发展B2B符合我国外贸稳增长、调结构的需要,也有利于降低监管的成本,提高通关的效率。

从目标市场看,英语系等发达国家成熟市场已进入红海初期,跨境电商正在从低价竞争升级为品牌(商品+电商平台)竞争。在此过程中,我国出口跨境电商对西欧国家的渗透率稳步提升。同时,南美、东欧等发展中国家电商行业规模快速增长,新兴市场尚待开发,这也为我国跨境出口电商带来了发展的“蓝海”。我国跨境出口电商总体处于机遇与挑战并存的上升期。

跨境进口电商亟待转型

跨境进口电商起源于海外代购,兴于引导“海淘”阳光化的政策助力,并由此实现了爆发式增长。根据中国电子商务中心的统计,2016年上半年,跨境进口电商交易规模达5125亿元,预计在2016年全年将达到11000亿元。

我国居民消费升级与国外海量高质商品受追捧,是跨境进口电商发展的市场动力。跨境购物的消费主力为中等及中高收入阶层。该部分消费人群不再一味追求低价,而更注重商品的品质。面对海量高质量商品的内外价差,上述消费人群开始在海外市场寻宝,并摸索出了性价比较高的跨境进口电商渠道。

2016年4月份出台的跨境电商税改政策(下称“四八新政”),在跨境进口电商中形成“巨震”,直接导致B2C类跨境进口电商的交易量出现下降,但对B2B类跨境进口电商影响不明显。由此,较为规范的B2B跨境电商零售进口企业竞争优势进一步凸显。如果说拼折扣、卖吆喝的模式是跨境进口电商的“1.0时代”,那么,跨境进口电商在当前需要升级为拼品质、拼服务、拼供应链整合等综合实力的“2.0时代”。

总体而言,跨境进口电商当前仍处在行业的蓝海期,“跑马圈地”的激进式发展仍是主要特征:均以通过政策红利套现的保税区集货模式为主,并大都采用高密度低价促销方式,产品同质化严重。伴随着电商巨头的持续发力、“四八新政”的正式实施,预计跨境进口电商将在2017年迎来调整期,大量以政策套利为主要盈利点的中小电商企业如果不进行转型或将倒闭。

监管政策导向性明显

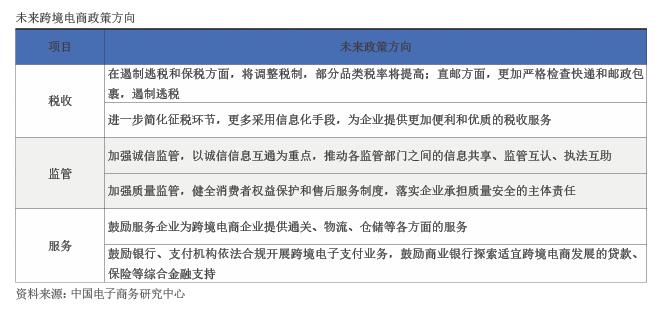

面对我国出口类业务占主导的我国跨境电商企业,我国政府部门对跨境电商发展的态度总体上是积极的,且政策导向明确——“全面放开跨境出口电商,谨慎规范跨境进口电商”。未来,跨境电商相关的政策将从税收、监管、服务等角度进一步完善(见附表)。

为探索、创新跨境电商政策业务及信息化手段,降低企业通关成本,提高监管效率,以进一步推动跨境出口电商的发展,从2012年起,国家在部分地区开始进行政策上的先行先试。试点政策有两套方案:一套是由海关总署牵头的跨境电商试点城市;另一套是由国务院牵头的跨境电商综合试验区。海关牵头的跨境电商试点城市方案于 2012年12月正式启动,上海、杭州、宁波、重庆、郑州成为首批试点城市;此后,又有苏州、长沙等城市先后被批准为试点。目前,获出口跨境电商试点资格的城市为19个。2015年3月,杭州获批成为我国首个跨境电商综合试验区;2016年1月,国务院批复同意在天津市、上海市、重庆市、合肥市、郑州市等12个城市设立跨境电子商务综合试验区,并要求这12个城市借鉴杭州经验,因地制宜先行先试,为推动全国跨境电商发展创造更多可复制的经验。

虽