国际商业保理外汇管理模式探索

根据国际保理商联合会(FCI)的统计,2016年全球保理业务总量约为2.4万亿欧元,其中,国际保理业务所占比重达22%。自2012年下半年天津、深圳、上海以及辽宁等地开展商业保理试点以来,我国注册的商业保理公司已突破6000家,商业保理业务量超过5000亿元。基于我国庞大的进出口交易背景,国际商业保理发展前景广阔;但现行管理政策难以满足业务的发展需求,应尽快对相关政策加以调整完善。

基本模式

国际商业保理指出口商(债权方)将与进口商(债务方)订立的货物销售或服务合同产生的应收账款转让给保理商,由保理商为其提供贸易融资、销售分账管理、应收账款催收、客户资信调查、评估担保、信用风险以及坏账担保等综合性金融服务。

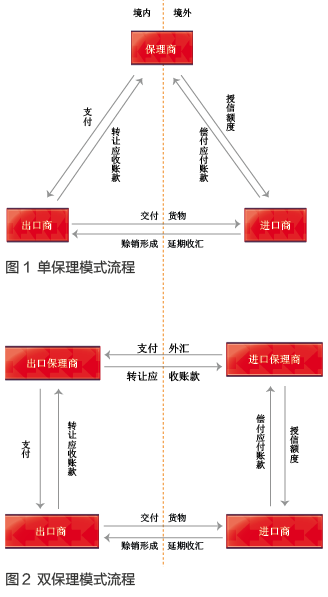

国际商业保理主要包括单保理和双保理两种业务模式。单保理模式是指由一家商业保理机构单独为买卖双方提供保理服务。该模式下,出口商将应收账款转让给境内保理商,境内外的贸易背景、债权债务关系未发生根本改变,只是境内债权人发生了变更(见图1)。

双保理模式是指由出口保理商和进口保理商共同提供应收账款相关的综合金融服务。该模式下,境内保理商将应收账款转让给境外保理商或由境外保理商进行担保(见图2)。与单保理模式相比,双保理模式对保理公司来说风险较低,但流程复杂,涉及跨境债权转让和多方风险参与,对配套政策和风险控制的要求较高。

政策现状

发展国际商业保理业务有利于提高企业资金周转效率,降低融资成本,促进出口。此外,国际商业保理涉及的应收账款债权转让具有真实贸易背景,风险较低,境外债权变现速度加快,有利于促进资金流入。从长远看,放开此类业务与推进资本项目可兑换的总体目标是一致的。但在现行政策框架下,发展国际商业保理业务仍面临以下问题:

一是商业保理公司不具有办理货物贸易外汇收支业务的主体资格。现行政策规定,企业依法取得货物贸易经营权后,需在外汇局进行名录登记才能办理货物贸易外汇收支业务。商业保理公司经营范围一般无进出口贸易,难以取得对外货物贸易经营权,无法收取境外进口商支付的货款。

二是商业保理公司收汇不符合“谁出口谁收汇”的货物贸易管理原则,造成货物流与资金流不匹配。境内出口商将应收账款转让给保理公司后即可获得应收账款对价,境外进口商则将货款直接支付给保理商。这时境内债权人发生了变更,收汇主体随之变更为保理公司。而对于保理公司收取外汇,目前的外汇政策不予支持。

三是现行政策未明确保理商是否可以参与外汇衍生品交易。保理公司与境内出口商之间转让债权属于境内交易,以本币计价结算,而如果进出口贸易以外币计价结算,则会产生币种错配的风险。在缺乏有效对冲汇率风险金融工具的情况下,此类风险有可能不断积累。而按照现行政策规定,商业保理公司尚不具备参与银行间外汇市场交易的资格,根据实需原则也不具备购买外汇衍生品的相应贸易背景。

四是需明确应收账款对外债权境内转让是否与境外放款政策冲突。在单保理模式下,境内出口商延期收汇产生的对外债权,通过商业保理被转移至保理公司,在无追索权的情况下客观上形成了保理公司对境外进口商的授信和对外债权。而按照现行政策规定,境内公司境外放款只限于关联公司之间,且受到企业资质、额度和期限等方面的管理限制。而保理公司与境外进口商之间没有关联关系,客观上规避了境外放款政策的监管,形成的债权债务关系的合规性有待明确。

五是国际商业保理涉及的企业间跨境债权转让业务尚未放开。双保理模式下,境内保理公司受让出口商应收账款,并向境外保理商转让