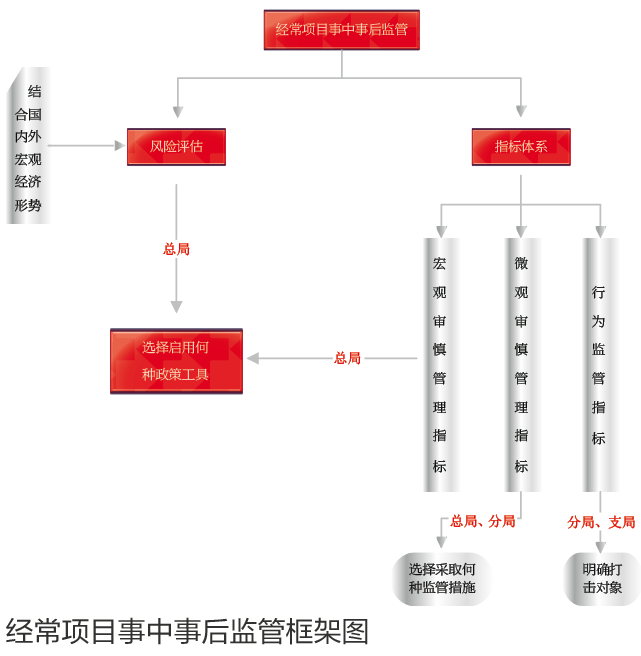

经常项目事中事后监管框架研究

随着经常项目外汇管理改革的推进,绝大多数微观主体充分享受到了改革的便利,基本感受不到外汇管理的存在。但事前管理的减少并不意味着风险就不存在了,外汇管理同样面临着挑战。笔者认为,应当构建能够对接宏观审慎管理制度的经常项目事中事后监管框架,以防范金融风险。

事中事后监管原则

事中事后监管的目标是要通过构建便利高效的经常项目事中事后监管体系,提高事中事后监管的前瞻性、有效性,维护国际收支平衡,以较小成本有效熨平国际收支波动,维护正常的外汇市场秩序。其主要遵循以下原则:

一是从管理对象看,应在银行、企业主体并重的基础上,适当突出对银行的监管。作为业务办理主体的银行和作为业务发生主体的企业,是经常项目外汇业务中的两类重要主体,应同时抓好两类主体,严把风险关口。根据国际通行的做法,管理银行更能起到重要的作用,因此应更加关注对外汇指定银行的管理,督促银行履行“展业三原则”、规范业务合规经营。

二是从重点业务看,应抓住融资、汇兑等环节,重点关注大额或异常交易。从国际国内的实践看,大额或异常交易是资金异常波动的主要根源,应成为监管关注的重点。在当前经常项目采取原则监管的背景下,一些银行和企业很可能利用大额交易实现资金的异常进出。对此,事中事后监管应抓住单证核验这一关键环节,重点关注大额异常交易中的融资、汇兑行为。

三是从交易币种看,应实现本外币一体化监管。考虑到人民币国际化战略、本外币风险不同等因素,在对跨境资金流动管理体系进行设计的过程中,既要实现本外币一体化监管、协调监管,又要体现本外币管理差异。在积极有为、扎实推进本币国际化的原则下,加强经常项目下本外币的政策协调。

四是从未来趋势看,应更重视大数据的运用。通过国际贸易数据库标准化建设和大数据分析,梳理各类违规行为特征,并通过对该类特征的提炼形成预警指标,提高事后监管的精准性。

构建监管框架体系

笔者认为,可以构建“宏观-微观-行为”三管齐下的监管体系,其中“宏观审慎管理、微观审慎管理”对应“管风险”,“行为监管”对应“管违规”。

总局层面实现宏观审慎管理。宏观审慎管理应结合全球资本流动情况和国际经济形势,掌握和评估我国跨境资本流动情况,健全风险预警和响应机制,逐步完善预警指标设置,使其能及时提示可能出现的跨境资金流动的方向性变化和压力累计情况;同时,区分风险级别和防范目标,探索构建危机预警模型。外汇局总局作为思考中枢、分析中枢、决策中枢和指挥中枢,应依据宏观审慎管理指标预警结果做出相应决策,建立对大银行、大企业的直