财政与货币的联动

“时人不识凌云木,直待凌云始道高”。得益于过去两年成效卓著的防疫措施,我国经济复苏领先全球,财政货币政策张弛有度,相比其他主要经济体始终维持宝贵的政策空间。而在外部不确定性的持续演化过程中,2022年的《政府工作报告》指明了新的方向。正如李克强总理在回答中外记者提问中所述——“实现5.5%左右的增长,这是在高水平上的稳,实质上就是进,是不容易的,必须有相应的宏观政策支撑”,今年的财政货币政策必须要有所作为,方能合力稳定我国经济大盘,为保民生、促转型和防风险奠定物质基础。首先,财政赤字率明降暗升,预算安排加大了对减税退税和新老基建的支持力度,兼顾民生福祉与创新发展;其次,货币政策受外部因素掣肘总体可控,料将持续为积极财政提供配套的量价支持;最后,财政货币政策联动加码,以“1+1>2”的协同效应直达实体经济薄弱环节,促进信贷规模有序扩张。

财政政策扩张力度明显,强调直达与前置

财政政策积极兑现跨周期、逆周期调节思维,赤字率明降暗升

从整体上看,虽然今年的财政赤字率仅为2.8%,较去年下降0.4%,但跨周期、跨账本的腾挪力度明显加大。第一,地方政府专项债拟发行3.65万亿元,规模与去年持平。考虑到去年专项债先缓后快的发行节奏以及形成实物工作量的时滞效应,四季度新发专项债超过1.2万亿元,今年的实际可用资金规模则有望超过4万亿元,保障了积极财政向基建传导的力度。第二,财政部恢复了对特定国有金融机构和专营机构的利润收缴,共计1.65万亿元。2019年及之前,特定国有金融机构和专营机构年末将留存利润上缴属于惯例,且该项一般计入当年的非税收入。2020年受新冠肺炎疫情影响,财政部出于预留财政空间的目的暂停了对上述机构的利润收缴。此次恢复上缴涉及多年利润结存,数额较大,因而将其单独列入政府性基金账本的调入收入。虽然这1.65万亿元不产生负债或透支,本质上不算财政赤字,但是由于涉及跨周期腾挪而非当年的财政收入,仍可视作财政力度的体现,笔者也将其计入广义财政预算赤字率,以此更准确地评估财政发力。第三,政府性基金预算一般以收定支,而今年的财政预算草案中政府性基金的预算收支首次未平,收入总量超过支出总量4000亿元,尚未列明用途。笔者认为,这或许是在经济形势不确定性下政府保有余力、未雨绸缪的体现。房地产周期波动预计将造成地方政府土地出让金收入的大幅下降,地方财政财力不足也可从今年中央对地方加大转移支付力度、地方财政调入资金及使用结转结余规模缩小等多个层面观测到。如果地方财政收入不及预期,这4000亿元可予以调用填补缺口,反之则成为政府性基金的结余滚动入下一年。因此,综合考虑上述三方面的因素,笔者测算今年的广义财政预算赤字率大约在8.0%—8.3%之间。

横纵向对比视角下,财政扩张力度明显,支撑全年经济增速

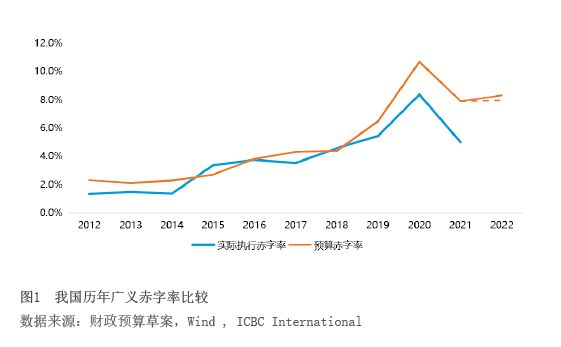

纵向对比来看,今年的财政刺激力度与2020年接近。由于2021年我国经济恢复较快,贸易增长对经济贡献持续稳定在高位,财政政策因而始终保有余力。如图1所示,虽然在财政预算中广义赤字率达到7.9%,但是实际行动中却明显较为克制,实际的广义赤字率仅为5.0%,甚至低于疫情前年份。而今年《政府工作报告》将经济增速设定在5.5%,国内外经济形势同时呈现较高的复杂性,财政强度需要大幅提升。根据测算,2022年预算视角下的广义财政支出增速将达到12.9%,而去年公共财政支出增速仅为0.3%。

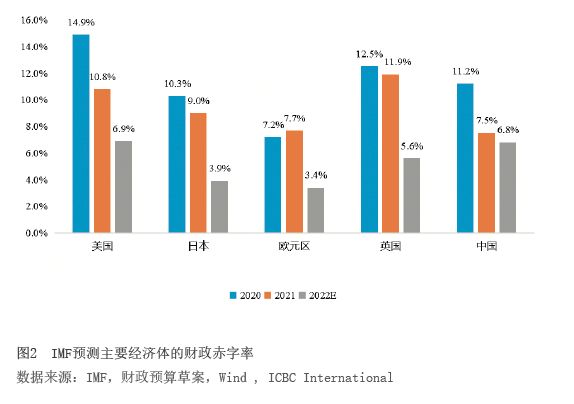

横向对比来看,在各国财政刺激陆续退出的过程中,我国的财政扩张力度却在加大。经历了2020和2021两年的大规模刺激,2022年全球各主要经济体的扩张型财政货币政策均开始逐步退出。根据国际货币基金组织(IMF)去年10月的预测,美国、日本、欧元区和英国的财政赤字率将分别从2021年的10.8%、9.0%、7.7%和11.9%下降至2022年的6.9%、3.9%、3.4%和5.6%(见图2)。从历史数据看,IMF口径的赤字率与笔者测算的广义预算赤字率较为接近,IMF认为2022年中国也将跟随主要经济体调降财政赤字率至6.8%,而实际上我国的财政预算却反其道而行之,大幅增加财政支出,财政赤字率上升至8.0%—8.3%。这一方面体现出在中美经济周期背离的情形下,我国政策更多以自身的经济周期特性为驱动。另一方面基于比预期更强的财政支出力度,我国全年经济增速也将大概率高于IMF所预测的4.8%,5.5%的增速目标设置具有合理性。

财政发力方向主要在减税退税和新老基建,发力特征强调直达与前置

判断财政政策的力度除了定量看赤字率之外,还需要定性看支出方向的变化以及能否满足经济形势的需要。今年财政以减税退税和新基建为核心切入点,既体现出复杂形势下宏观调控的重心下沉,也展现了后疫情时代提质增效的长远谋划。第一,财政部今年创新推出了组合式的税费支持政策,支持减税和退税并举。全年减税退税累计约2.5万亿元,不仅规模为去年的两倍有余,而且退税资金还将全部直达企业,重点辐射制造业、研发服务业等小微企业,提升微观市场主体活力。李克强总理在答中外记者问中提到“今年我们加大宏观政策实施力度,财政货币政策要围绕实现就业目标来展开”。今年高校毕业生共计1076万人,为历年最高,大量农民工和