基金组织97草案要点回顾

布雷顿森林体系崩溃后,支持国际资本流动自由化的思潮逐步高涨并获得广泛认可。自20世纪80年代起,发达国家和一些发展中国家相继推行金融自由化和资本项目开放。经合组织(OECD)也对《资本流动自由化通则》进行修改,使之覆盖所有的国际资本流动,同时要求经合组织的新成员在加入时必须开放资本项目。受此影响,国际货币基金组织(下称“基金组织”)支持资本管制的传统态度开始调整。1997年,基金组织对资本项目开放的支持达到高潮,在这一年的香港年会上,基金组织发布了著名的《香港宣言》,并提出拟修订《基金组织协定》,以赋予基金组织对资本项目的管辖权,及向基金组织成员国施加履行资本项目开放的普遍性义务。这版修订方案——《修正草案下的资本交易—国际资本流动和限制的概念》(下称“97草案”)勾画出了基金组织对资本项目可兑换的大体框架。

97草案对国际资本流动的管辖范围

97草案中,基金组织对国际资本流动的管辖权主要涵盖两方面:一是国际资本交易;二是支付和转移,包括流出和流入两个方向。

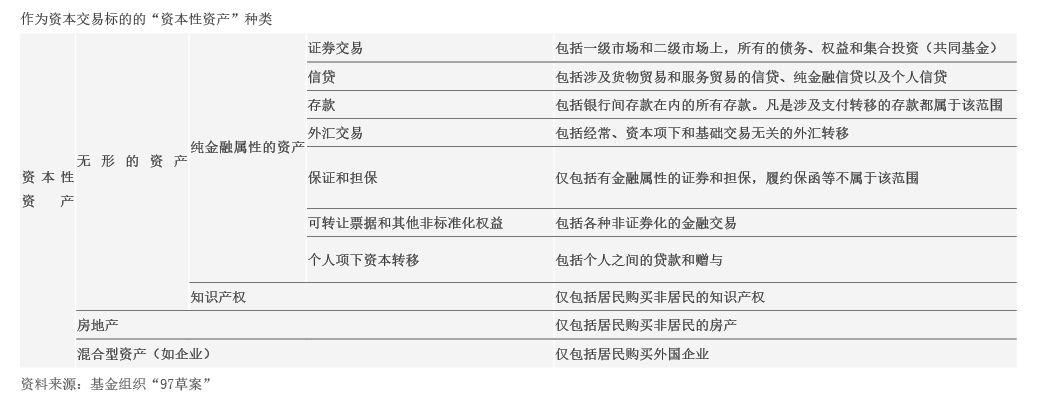

国际资本交易主要指基础交易。资本交易是对“资本性资产”进行的交易(见附表),仅当资本交易为“国际”交易的时候,基金组织才进行管理。基金组织认为,判断交易是否属于国际资本交易最核心的标准是“交易双方的国籍”以及“交易资产所在地”。只要交易为居民和非居民之间的交易,或者居民之间交易境外资产,均划入国际资本交易范畴。值得注意的是,由于各国政府经常因为“宏观经济和国际收支管理以外的原因”对外商直接投资(FDI)进行限制,因此97草案未将FDI纳入管辖范围。

支付和转移主要指居民和非居民之间资金的流动,包括流入和流出两个方向,涵盖有交易背景的支付和转移与没有交易背景的支付和转移。有交易背景的支付转移,主要是指完成国际资本交易后资金的支付和流动;没有交易背景的支付和转移主要包括个人将资本由境内转移到境外同名账户,遗产继承引起的资本流动等,此外汇兑环节也包含在支付和转移中。

值得注意的是,基金组织在97草案中对成员国资本项目开放的要求和对成员国经常项目可兑换的要求并不尽相同。一是资本项目可兑换既包括取消交易环节的限制,也包括取消对支付和转移环节的限制;而经常项下基础交易的管理权主要在世界贸易组织(WTO),不在基金组织,经常项目可兑换只要求取消支付和转移限制,如果一国对经常项目交易环节(如进口配额)进行限制,则不构成违背第八条款。二是资本项目可兑换包括取消对流入和流出两个方向的限制,而经常项目可兑换只要求取消对经常性国际交易流出方向的支付和转移限制,并不管理流入方向的支付和转移。

97草案对国际资本流动的管理原则

对于“国际资本交易”和“支付和转移”,基金组织分别制定了不同的管理原则。对于基础的“国际资本交易”,重点是要坚持非歧视性原则;在“支付和转移”环节,对于有交易背景的支付和转移,要结合交易背景进行考虑,对于没有交易背景的支付和转移,要坚持国民待遇和地域非歧视原则。此外,基金组织还要求一国的资本项目开放“不可后退”。

对国际资本交易的管理原则

基金组织认为,一国不能对国际资本交易实施歧视,任何使国际交易比国内交易更加不利的规定都构成歧视。歧视包括两种形式:对交易方身份的歧视及对资产所在地域的歧视。基金组织认为,如果居民间可以交易,则居民、非居民之间也可以交易;如果居民与居民之间可以交易境内资产,则也可以交易境外资产。

在判断某成员国是否实施了针对交易方身份的歧视性限制措施时,基金组织主要从成员国的规章制度和监管实践入手。

一是规章制度中存在的歧视。构成规章制度歧视的情形主要包括三种:显性歧视、当局歧视及隐性歧视。显性歧视方面,基金组织认为,如果一个成员国规章制度中相关条款对居民、非居民间交易和居民间交易有明显的区别对待,而该条款并非为了保护居民之间的交易,且对居民、非居民间交易更加不利,带来额外的交易成本、延迟和负担,则构成歧视。当局歧视方面,如果成员国授权相关机构审批特定交易流程,却没有制定相关的标准,这种授权的运用可能会造成相关机构在实际操作中对非居民的歧视。基金组织提出,如果规章制度中没有充分地对当局制定措施,相关当局就要制定详细的非歧视性标准清单或公开表示其不会执行歧视性决策。隐性歧视方面,隐性歧视是指除显性歧视及当局歧视之外的其他歧视,即相关法规对非居民造成了更重的负担。例如,一项法规明确了在国内发行证券要满足一些条件,尽管表面上不存在歧视,但实际上对于非居民企业而言,有些条件很难满足,这些条件可