美国滞胀的历史及应对

从第二次世界大战结束到1973年,美欧等主要工业化市场经济国家经历了一个高增长、低通胀并存的“黄金时代”。1973年第一次石油危机后直至1983年,上述国家相继陷入到低增长和高通胀并存的滞胀阶段。这也是二战后迄今为止,唯一的一段全球性滞胀期。2020年以来,在新冠肺炎疫情冲击、欧美国家量化宽松、国际地缘政治冲突等影响下,能源及大宗商品价格持续上涨,全球经济复苏脆弱性进一步增加,欧美国家通胀率屡创新高,全球经济隐现滞胀风险。本文对20世纪70年代美国滞胀的历史和应对措施进行回顾,以期为当前应对滞胀风险提供启示。

20世纪70年代美国滞胀的典型事实

20世纪60年代中期,通胀成为困扰美国经济的主要问题之一,滞胀“苗头”开始显现。1966年2月至1968年12月,美国消费者物价指数(CPI)同比增幅从1.0%快速增至4.7%。到1969年末,CPI同比增幅已涨至6.2%。从1967年开始,价格过快上涨成为历年《总统经济报告》中持续关注的经济问题。1970年2月,时任美国总统尼克松宣称通胀已开始“全面爆发”。通胀预期不断强化的同时,市场对政府能否掌控通胀的担忧也在增加。企业预期成本上涨相继加快投资,工人预期物价上涨要求大幅增加工资。通胀已经明显根植于大众的预期中,正如前美联储主席保罗·沃尔克所指出的,“那些日子,精美的艺术品,甚至所有可收集的品类,都成了主要的投资标的……”

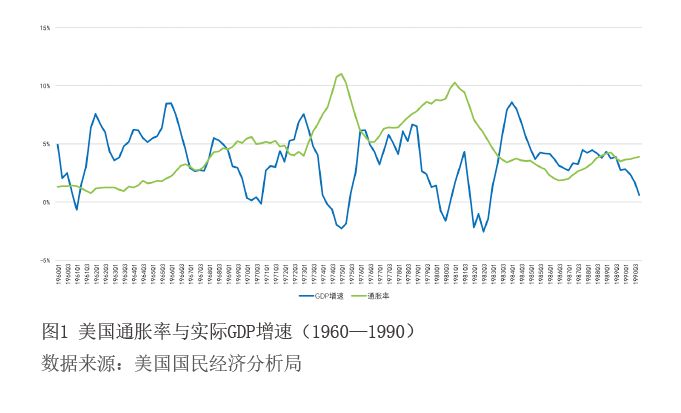

若以持续的低增长和高通胀作为评判标准,那么美国经济从1969年起已进入滞胀期。只是在1973年之前,学界和决策者们仍对在凯恩斯主义框架下达成经济增长和价格稳定“双重目标”充满信心,认为高失业和高通胀存在“此消彼长”的替代关系,并不会长时间同步出现,忽略了已经显露的滞胀“苗头”。在1969—1982年共14年的滞胀期内,通胀率总体维持高位,在超过80%的月份里CPI同比增幅超过5%,均值高达7.6%,最高值触及14.7%(见图1)。

美国在滞胀期内的经济增速和通胀率一直处于动态变化中,并非始终是“低增长、高通胀”状态。根据实际国内生产总值(GDP)增速和通胀率变化趋势,可大致将美国滞胀期划分为1969年一季度至1970年四季度、1971年一季度至1973年一季度、1973年二季度至1975年一季度、1975年二季度至1976年四季度、1977年一季度至1979年一季度、1979年二季度至1982年四季度六个阶段。其中,在1969年一季度至1970年四季度、1973年二季度至1975年一季度、1979年二季度至1982年四季度三个阶段内,经济增速持续下滑与通胀率快速上涨同步发生,是典型的滞胀状态;在1971年一季度至1973年一季度和1975年二季度至1976年一季度两个阶段内,经济增速持续提升,通胀率有所回落。在1976年二季度至1979年一季度阶段内,经济增速在5%上下小幅波动,通胀率涨幅放缓。从上述六个阶段中经济增速和通胀率呈现的不同组合中不难发现,美国滞胀时期的经济运行特征远比各理论模型描述的更加复杂多变。1983年后,美国经济实际增速回升至4.6%,通胀率降至3.9%,失业率降至3.2%,正式走出滞胀阶段。

美国滞胀由多重因素共同推动

在凯恩斯主义主导下,政府频繁动用积极的财政政策和宽松的货币政策刺激经济,为滞胀埋下伏笔。20世纪60年代初,凯恩斯主义经济学开始正式被应用于政策制定。肯尼迪政府采纳了凯恩斯主义主导的“新经济政策”,1962年的《总统经济报告》明确倡导使“总需求与经济的基本生产潜力保持一致”的稳定政策。当时的总统经济顾问委员会主要成员均为凯恩斯主义经济学家,如沃尔特·赫勒(Walter Heller)任主席,成员包括詹姆斯·托宾和罗伯特·索洛,保罗·萨缪尔森是非正式顾问。肯尼迪之后的约翰逊政府始终强调“除了保护不可剥夺的权利之外,充分发挥各项资源的潜力是政府政策的最高目标”,在1964年的首次《总统经济报告》中强调凯恩斯主义经济学在1960年代取得了“科学上的统治地位”,对当时大多数研究者而言,“凯恩斯主义模型似乎是该领域中唯一的理论”。1971年,尼克松总统甚至宣称“我们现在都是凯恩斯主义者”。在凯恩斯主义影响下,每当经济危机发生政府便动用赤字财政、适度通货膨胀等反危机手段,减轻危机的破坏程度,避免企业大量倒闭,控制失业率,稳定社会秩序。这些手段虽然有效,却造成了巨大的财政赤字、高额国债和严重的通货膨胀,典型的案例如肯尼迪的“新经济政策”(1960—1963年)、约翰逊的“伟大社会计划”(1964—1969年)。1960年代政府支出规模占GDP的比重从1960年代的19.5%上升至1970年代的20.9%,在1980年甚至高达22.5%。规模庞大的财政支出在引发高通胀的同时,也导致宏观政策对经济的刺激效果递减,最终将经济循环逐步推向高通胀、低增长的泥潭。

布雷顿森林体系解体后美元国际环流受阻,成为滞胀的重要推手。布雷顿森林体系建立初期,美国为缓解国际市场上的“美元荒”,在1948—1957年间,美国政府通过“美元赤字”策略,增加对他国产品进口、对外投资和贷款、对外援助、军事开支等,将美元从美国输出至其他国家。一方面通过美元购买境外廉价产品,形成“美元-廉价产品”循环,压低了境内物价水平;另一方面通过对外出口,形成“对外贷款输出美元-贸易项回流美元”循环,拉动经济持续增长。1958年后,国际市场上美元流动性开始进入供应过剩的状态。1960年代,美国国际收支的恶化进一步动摇了布雷顿森林体系初期美国经济金融循环的逻辑。1971年美国放弃美元与黄金挂钩后,美元持续贬值,经常项目和不含储备资产的资本项目呈“双逆差”。这既通过进口品价格渠道进一步推高通胀,也引发美国通胀向欧洲、日本蔓延。

供给侧冲击推动经济运行成本上涨,是引发滞胀的直接导火索。供给侧冲击主要有偶发性因素、制度性因素和外部冲击三个类型。偶发性因素影响较短,如1970年美国西部气候恶劣,南方出现新的玉米枯叶病,导致粮食价格上涨,但次年就逐步回落。制度性因素影响更持久,但力度