从合理均衡水平看人民币汇率前景

今年《政府工作报告》明确提出,“保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定”,为中短期内人民币汇率的走势奠定了一个主基调。汇率水平的均衡稳定对于推动实体经济增长和稳定市场预期具有积极意义,也为打造强大的货币提供了重要保障。人民币汇率合理均衡水平的判断既是一个国际金融理论问题,又是一个市场实践问题,需要进行大量的政策推演和实证分析判断。概括而言,判断汇率水平是否合理均衡需要考量三个方面:一是汇率机制中市场供给和需求两大力量的平衡程度;二是汇率政策与以推动经济增长、充分就业为主要目标的货币政策之间的耦合度;三是汇率水平及其市场预期是否有助于管理和稳定投资者情绪,防范和控制金融风险。

人民币汇率波动的阶段性特征

保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定,意味着在相当一段时间内,内外部环境变化将持续影响外汇市场的供给和需求两大力量,推动人民币寻找对一篮子货币的合理均衡汇率,并围绕该均衡水平保持基本稳定。

在具体业务实践中,人民币汇率的合理均衡水平本身不是一成不变的,而是具有很强的波动性和一定的阶段性。

首先,在1994年外汇管理体制改革以来的30年里,人民币兑美元汇率经历了三个明显的周期。一是1994年到2005年的长期基本稳定期,人民币兑美元汇率基本稳定在8.3到8.4之间;二是2005年汇率改革到2014年上半年,人民币进入近10年的升值期,人民币兑美元汇率波动区间放大到8.3到6.1,累积升幅接近37%;三是2014年下半年正式开启汇率双向波动阶段,人民币兑美元汇率波动区间为6.1到7.4,大致呈温和贬值趋势,并于2017年和2020年出现两次较为显著的反弹,其背后原因既有政策因素,也有市场因素。

从历史波动看,人民币汇率出现的三次周期性转折都与汇率形成机制改革有直接或间接的关系,1994年外汇管理体制改革为人民币汇率由计划走向市场提供了基础性的制度安排;2005年汇率形成机制改革由盯住美元转向一篮子货币,进一步提升市场供求在人民币汇率决定中的作用,逐步释放人民币升值压力;2015年8月11日中国人民银行完善人民币兑美元汇率中间价报价机制,有出于顺应人民币加入国际货币基金组织特别提款权(SDR)外部要求的考量,在事实上则进一步确立了人民币汇率双向波动的基本方向。

“8·11”汇改的具体内容包括:在每日银行间外汇市场开盘前,35家外汇市场做市商参考上日银行间外汇市场收盘汇率,综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价,以增强中间价的市场化程度和基准性,增加人民币汇率的市场化程度。在“8·11”汇改确立的人民币汇率中间价形成机制的框架内,人民币兑美元汇率中间价报价模型进行了动态优化,以适度对冲市场情绪的顺周期波动。如2017年5月,外汇市场自律机制核心成员基于市场化原则由此前的“收盘价+一篮子货币汇率变化”调整为“收盘价+一篮子货币汇率变化+逆周期因子”,通过引入“逆周期因子”,缓解市场顺周期行为,稳定市场预期。2018年1月,随着跨境资本流动和外汇供求趋于平衡,人民币兑美元汇率中间价报价行基于自身对经济基本面和市场情况的判断,陆续将“逆周期因子”调整至中性。2023年中,外汇市场自律机制宣布再度启动“逆周期因子”,以保持人民币汇率的基本稳定。

显然,2015年以来,通过一个较长周期的双向波动,人民币汇率逐渐弱化以贬值刺激出口或升值抵消外部通货膨胀影响的短期性政策工具职能,形成以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,成为内外经济平衡的关键指标之一。

近期人民币汇率波动的规律

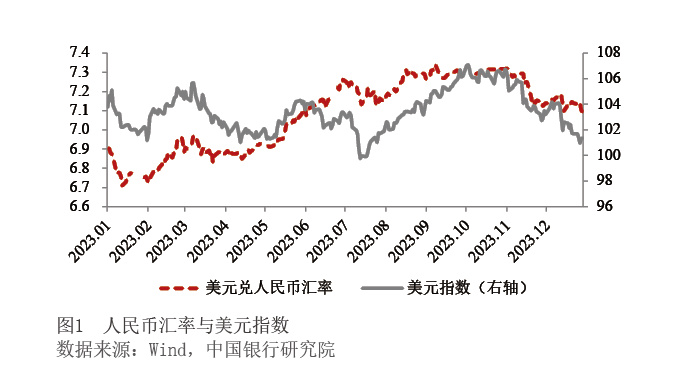

2023年全年,美元兑人民币汇率波动区间为6.7—7.3,年初人民币短暂升值,随后进入9个月的贬值期,2023年11月开始缓慢回升。其总体运动轨迹与美元指数变化呈现一定的镜像关系(见图1)。

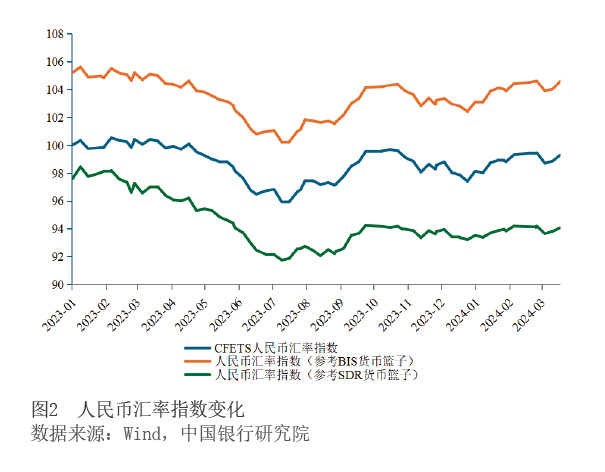

当然,考察人民币汇率指数,其年度表现仍然较为平稳(见图2),表明人民币兑一篮子货币保持了基本稳定,尤其是中国外汇交易中心(China Foreign Exchange Trade System,简称CFETS)发布的CFETS人民币汇率指数在一定程度上中和了美元指数变化的影响。

从市场波动规律看,人民币汇率尽管出现幅度较大的升跌,但市场供求力量对人民币汇率的影响程度不断提升,对外贸易和资本流动在汇率波动中的作用此消彼长,外汇市场参与主体更趋多样并日渐成熟。

从中期趋势分析,2000—2023年,人民币实际有效汇率升值25.1%,表现优于美元(10.5%)、欧元(3.6%)等主要货币;人民币汇率波动率为4.1,在主要货币中处于较低水平。与此同时,人民币汇率弹性有所提升,汇率波动有助于更好实现内外经济平衡。

新质生产力引领中国经济增长为人民币汇率稳定提供坚实基础

在当前情况下,人民币汇率走势依然主要取决于经济基本面。中国经济增长进入新阶段,发展新质生产力将在推动经济高质量发展中发挥关键作用,助力中国经济提升“含金量”,从而为人民币汇率稳定提供坚实基础。

发展新质生产力的核心是创新,以科技创新驱动产业创新,推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。科技创新及数字经济高速发展将为中国经济增添无穷的发展动能。预计2025年数字经济核心产业在国内生产总值(GDP)中的比重将达10%。我国电子支付全球领先,金融服务数字化渠道广泛铺开,在主要经济体中率先推出数字人民币,正在成为金融创新的重要发源地。大数据、云计算、人工智能等新技术纷纷落地,深度重塑金融生态,金融效率与普惠性大幅提升。例如,在数字化工具支持下,跨境支付时长可以从过去的几天缩短至几秒钟。根据波士顿咨询集团(BCG)报告,2023年全球金融科技行业收入将增长至1.5万亿美元,在金融服务收入中占比将由2%上升至7%。当前,金融科技公司不断扩张,传统机构通过拥抱金融科技加速数字化转型。伦敦、纽约等国际金融中心推动金融与科技相结合,积极打造科技金融竞争优势。

中国经济增长“含金量”更多地体现在中国经济增量在全球经济中的独特优势及经济恢