关于金融支持新型离岸国际贸易高质量发展的思考

发展新型离岸国际贸易对于国内企业发展中间品贸易和全球采购、突破贸易瓶颈、规避关税壁垒、提升区域价值链具有重要意义。拓展新型离岸国际贸易金融服务将是商业银行支持企业“走出去”、赋能对外贸易高质量发展的重要抓手。商业银行亟需适应贸易形态演变和监管要求,优化交易审核方式和流程,积极参与新型离岸国际贸易信息平台建设,创新场景化综合服务,建立优质企业“白名单”,探索支持新型离岸国际贸易金融服务新模式,助力贸易金融发展再上新台阶。

新型离岸国际贸易发展现状与空间

在扩大高水平对外开放背景下,我国外贸企业参与国际专业化分工和竞争能力持续提升。部分企业由于全球业务发展、规避关税壁垒等原因,在境外成立工厂、公司或者采购中心等实体,而与贸易相关的资金结算、信息处理及相关管理和服务仍然保留在境内,在生产经营中逐渐产生新的离岸贸易形态。

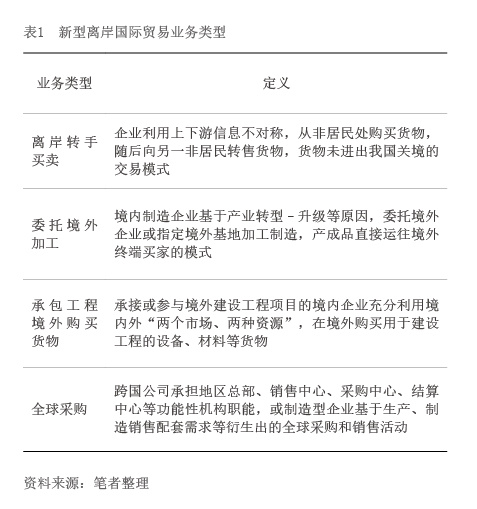

一是业务模式以离岸转手买卖为主。新型离岸国际贸易具有供需“两头在外”,订单流、货物流、资金流“三流”分离的特点。根据中国人民银行、国家外汇管理局2021年12月发布的《关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知》(银发〔2021〕329号,以下简称329号文),新型离岸国际贸易是指我国居民与非居民之间发生的,交易所涉货物不进出我国一线关境或不纳入我国海关统计的贸易。新型离岸国际贸易在传统离岸转手买卖的基础上,进一步扩充委托境外加工、承包工程境外购买货物和全球采购等三种新的贸易模式(见表1)。从笔者调研情况看,目前新型离岸国际贸易仍以离岸转手买卖为主,部分地区有少量的委托境外加工和全球采购业务,承包工程境外购买货物的形式较少。

二是业务主体和流程更加多元。目前从事新型离岸国际贸易的企业类型主要有三种。第一种企业是从事国际大宗商品交易,以大型的优质进出口企业为主,一般不会专门从事新型离岸国际贸易,而是以一般贸易为主,通常情况是从上游采购以后,根据市场行情再转卖出去。第二种企业主要是境内的出口商,为了躲避贸易壁垒,到海外设厂、海外生产。海外工厂大多数集中于东南亚地区,生产后直接发货给欧美买家。第三种是一些境内从事芯片、服装等加工的企业,这些企业出口原材料给境外的加工厂委托境外加工,然后从境外端直接发往最终买家。

相比传统贸易,新型离岸国际贸易业务流程更为复杂。从模式看,除了离岸转手买卖、委托境外加工等四种形式外,部分地区将远洋渔业销售、全球船舶供油也列入新型离岸国际贸易,办理模式、客户行业差异明显。从单据看,新型离岸国际贸易可能涉及合同、提单、仓单、空运单、陆运单、多式联运单、放货保函等多种贸易单据,具体提供哪些单据则与贸易方式深度相关。从流程看,在单一业务模式下,实务办理过程多样。以离岸转手买卖为例,存在境外提单转卖、境外货物直接转卖、仓单直接转卖等多种形式。

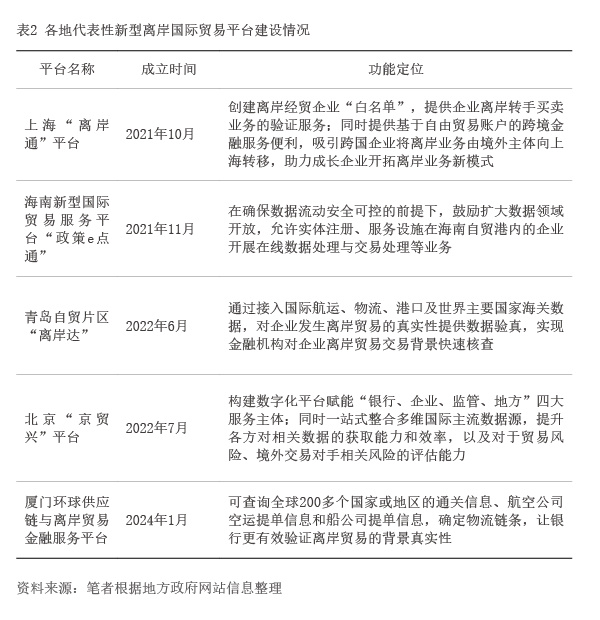

三是相关数据平台正在加速建设。各地的新型离岸国际贸易综合服务平台正在加速涌现,为赋能新型离岸国际贸易插上数字化翅膀(见表2)。如上海创新发展“离岸通”平台,是国内首个运用境外数据辅助贸易真实性审核的平台,旨在提供基于自由贸易账户的跨境金融服务便利,优化非自由贸易账户离岸贸易资金结算;北京构建“京贸兴”平台,打造“银行、企业、监管”多方协同的数字化服务体系;海南依托自由贸易港打造“政策e点通”,鼓励扩大数据领域开放,允许实体注册、服务设施在自贸港内的企业开展在线数据处理与交易处理;青岛自贸片区创新搭建“离岸达”,通过接入国际航运、物流、港口等数据对离岸贸易提供数据验真,依托“离岸达”,青岛自贸片区新型离岸国际贸易量全省占比超80%;厦门自贸片区上线运行“环球供应链与离岸贸易金融服务平台”,让银行更有效验证离岸贸易的背景真实性。

四是业务加速在全国范围内推广。2020年以来,新型离岸国际贸易在海南、江苏、福建等地区试点,试点区域在贸易增长额、产业集聚和重点产业推进方面已初见规模和成效。2021年底,329号文将试点推广至全国。新型离岸国际贸易加速从试点地区向全国范围内推广。从发展前景看,新型离岸国际贸易适应了当前国际贸易由产成品贸易转向中间品贸易的大趋势,不仅是企业拓展全球业务的现实需要,也有利于构建多元化国际贸易体系和国际支付方式,充分利用国内国际两个市场、两种资源,打通国内国际贸易联动和资金联通,具有广阔的市场空间。国际上成熟的自由贸易港,如中国香港、新加坡和迪拜,都将离岸贸易作为重点发展产业。未来先进制造业企业必然是资源全球采购,零部件厂与结算中心结算,发展全球采购等新型离岸国际贸易将是大势所趋。以海南为例,截至2022年末,新型离岸国际贸易涉外收支184.5亿美元,同比增长1.5倍;2023年离岸转手买卖人民币收付额同比增长12.4倍。