美国大萧条时期的关税启示

纵观美国二百来年的贸易政策史可以发现,关税、谈判与冲突是美国乃至全球贸易政策贯穿始终的主基调。相较之下,20世纪90年代以来自由贸易观念的深入人心及其广泛实践,仿佛是与全球化的深化相伴随的自由贸易“蜜月期”。在贸易保护主义与自由贸易相互博弈的漫长时期,经济下行和衰退期经常是贸易保护思潮的抬头期。关税也因此藉由保护国内产业、扭转巨额贸易赤字、增加财政收入等理由,成为贸易保护主义者实践其政策主张、转移国内矛盾的主要手段。

2024年11月特朗普赢得总统选举并控制参众两院,其第二任期的关税政策成为各界关注的焦点,也是与中国紧密相关的议题之一。目前,特朗普已经宣称将对海外加征10%—20%、对特定经济体加征60%以上关税。2024年的共和党纲领承诺将通过《特朗普互惠贸易法》、对外加征关税等方式平衡美国贸易余额。11月14日,美国众议员提交了《恢复贸易公平法案》,提出将终止对华永久正常贸易关系,在法案落地后,美国将分五年对华加征关税(落地后第180天加征10%、第2年25%、第4年50%、第5年100%)。

在最为激进的贸易保护主义浪潮来临之时,本文通过回顾美国大萧条时期的贸易保护与高关税政策的典型实践,探讨美国在经济危机时期加征关税、施行贸易保护主义的历史成因、政策效果及其经济后果。值得注意的是,不同于历史上经济衰退期贸易保护主义的抬头,此次特朗普贸易保护主义的回归发生在美国经济“软着陆”之时,而又同时在逆全球化、供应链安全、再工业化等长期性浪潮之下,自由贸易正在经历前所未有的挑战。以史为鉴,笔者以最具代表性的大萧条和《斯穆特-霍利关税法案》为例,探索在贸易保护主义仍流行的年代中高关税政策的中长期影响,为当前的全球贸易摩擦和对外贸易政策提供参考和借鉴。

美国大萧条的经济状况与时代背景

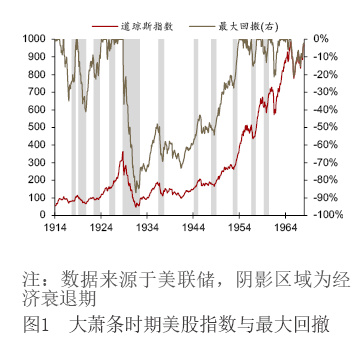

从经济衰退的深度、持续时长和影响力来看,1929—1939年的美国大萧条可称为美国、乃至现代工业经济史上最严重的经济衰退。当时,美国经济正处于一战后的柯立芝繁荣时期,被称为“咆哮的二十年代”。这一繁荣不仅体现在经济数据上,更表现为资本市场的“咆哮”。伴随着纽约证券交易所的蓬勃发展,道琼斯工业平均指数从1921年8月的最低63点一路上涨至1929年9月的最高381点,增长了6倍多(见图1)。

而在1929年股市的繁荣之下,经济正在走向周期性衰退:产出开始下降、失业率上升,股票的泡沫化严重。当时,美联储为抑制经济过热与股市投机,开始持续收紧货币政策,将贴现率从3.11%提高至6%,随着物价的降低,实际利率上升更快,不仅持续处于6%以上的高位,更在1931年达到13.87%。与此同时,美联储的加息产生了意想不到的后果。在当时的国际金本位制下,美联储的行动迫使外国央行提高利率,紧缩货币政策使得世界各国陆续陷入衰退,国际贸易收缩、全球经济放缓。在持续偏紧的货币政策与疲软的经济形势下,丧失信心的投资者大量抛售股票,股市崩盘。1929年10月29日“黑色星期二”,美股闪崩,期间最大回撤高达-87%,是道琼斯指数历史上最严重的回撤(见图1)。

股市的崩溃引发了金融市场的一系列震荡,严重损害了本已脆弱的商业信心和制造业生产,工业产出最大回撤超过-50%;失业率从0.7%飙升至25.6%的历史峰值(见图2)。恐惧和不确定性的攀升大大打消了耐用品消费,需求持续萎缩。而当时的政府盛行无为而治的古典主义,尽管胡佛总统保证危机会自行结束,但随后情况继续恶化。1930年11月,纽约地区商业银行发生的挤兑事件产生了连锁反应,银行倒闭潮出现,商业银行的一系列危机将典型的经济衰退变成了大萧条的开始。1930—1933年,全国超过9000家银行倒闭。随着商业银行系统崩溃,美国经济在1933年3月触底。1933年罗斯福上台后,其百日新政帮助美国走出大萧条,但在1937年经济再度陷入衰退。随后美国加入二战,战争需求带动美国最终走出衰退。

对于美国大萧条成因的总结,经典理论以凯恩斯的解释为代表,认为私人经济的内在不稳定性和有效需求的不足是根源,因而需要积极的财政政策予以调控。而在当时,胡佛时期的财政政策不仅忽视了扩张性财政政策的有效性,同时十分注重平衡预算。因而,在当时贸易保护主义思潮抬头的背景下,1930年6月国会通过了《斯穆特-霍利关税法》,实际关税税率从13.5%升至19.8%,引发外国反制,全球贸易的萎缩进一步加剧萧条。可以说,《斯穆特-霍利关税法》加剧了大萧条的广度和深度。

贸易保护主义的时代背景与《斯穆特-霍利关税法》的影响

追求自由贸易作为美国的国家政策早于宪法、始于殖民时期。但在早期的全球工业化萌芽和发展的初期,贸易保护和关税政策作为保护国内制造业的重要工具,一直是各国并未间断的贸易政策思路。与此同时,由于容易征收,关税在相当长的历史时期内被视为税收入的主要来源。从建国初期至今,美国的贸易政策围绕三个基本目标:一是通过对进口产品征收关税增加政府的收入;二是通过限制进口保护国内厂商免受外国竞争;三是通过互惠协定减少贸易壁垒和扩大出口。这些目标统称为“3R”目标(税收,revenue;限制,restriction;互惠,reciprocity),一直是美国贸易政策的主要追求。其中,第一个目标,即关税作为财政收入的主要来源,从美国建国之初持续至南北战争时期。在此期间,关税占美国财政收入的比重长期保持在80%以上。

南北战争至大萧条时期,第二个目标成为美国贸易政策的重心。到了20世纪初期,所得税的广泛征收、以及美国工业经济的快速增长削弱了高关税的必要性:美国不再需要关税来为联邦