美国发起关税战的历史镜鉴

历史上,美国频繁以关税政策为武器,试图维护美国自身利益。从19世纪的《莫里尔关税法》将平均关税税率提升至49%,到《麦金莱关税法》显著提高工业品关税,再到一战后延续高关税取向的《福特尼—麦坎伯关税法》与1930年《斯姆特—霍利关税法》,均体现了关税作为调控工具的反复使用。1971年的“尼克松冲击”通过加征附加关税并推动美元与黄金脱钩,终结了布雷顿森林体系,引发全球货币体系的长期震荡与不确定性上升。20世纪80年代的美日贸易摩擦中,美国以关税与汇率并举手段对日本施压,虽促使日元升值、缓解贸易逆差,但并未从根本上提升本国产业竞争力,反而推升了消费者成本。2018年以来,美国对中国产品大规模加征关税,意图重塑制造业优势,结果却造成供应链错位、企业成本上升和全球市场剧烈波动。

以史为鉴,美国历史上发动的关税战均以效率下降、成本上升为代价,更重要的是,关税战极易突破经济范畴,演化为地缘政治的全面对抗,大范围的冲突风险或成倍上升。尤其在全球分工高度融合的时代,关税战的负外部性将迅速扩散至全球,从而引发系统性危机。以下笔者将重点分析美国1930年《斯姆特—霍利关税法》、20世纪70年代“尼克松冲击”、20世纪80年代美日关税战的历史经验,并结合当前美国实施对等关税政策的现实情况,进一步总结其影响与教训。

《斯姆特—霍利关税法》(20世纪30年代):保护主义的“毒药”

1929年,美国经济陷入严重的大萧条,股市崩溃、失业率飙升、企业纷纷倒闭,社会陷入极大的经济困境。农产品价格尤其惨淡,大量农场主濒临破产,激起农业州和制造业州要求政府采取保护措施的强烈呼声。时任美国总统赫伯特·胡佛承诺实施关税保护以恢复美国经济竞争力,并在政治压力和经济现实的双重推动下,开始着手提高进口商品关税,希望借此刺激国内市场需求,保护国内产业和农民利益。1930年,美国国会通过了《斯姆特—霍利关税法》(Smoot–Hawley Tariff Act)。该法案对超过两万种商品加征关税,使得美国的平均关税税率从40%提高到47%,农产品关税税率提高到48.9%。法案一经推出,立即引发了国际社会的强烈不满,各国指责美国的行为严重违反自由贸易原则并迅速展开报复。加拿大、英国、法国、德国等多个主要贸易伙伴相继提高了针对美国出口商品的关税,国际贸易迅速陷入恶性循环。

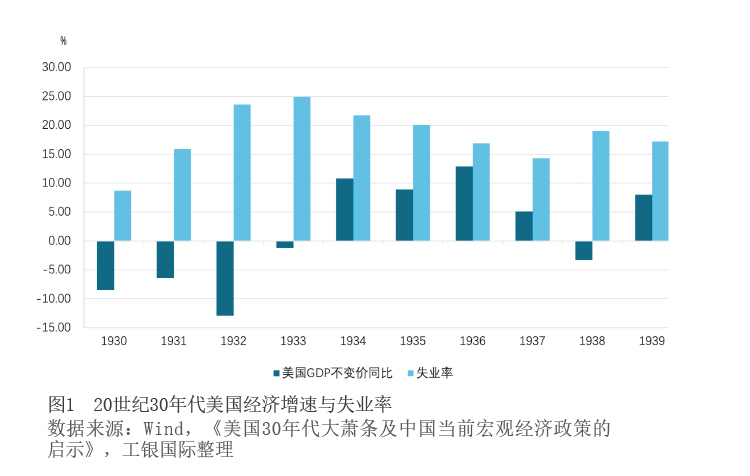

高额关税未能挽救美国经济,进一步加剧了全球经济危机的深度和广度,并为此后的社会与政治危机埋下隐患。从美国角度看,《斯姆特—霍利关税法》的初衷不仅未能实现,反而给美国经济带来了严重负面影响。法案实施后,美国农产品和工业品出口锐减,国内市场需求疲软,企业和农场主破产现象增多,失业率进一步上升。1933年,美国失业率攀升至25%,出口比1929年降低了61%,经济陷入更深的困境(见图1)。从全球角度看,《斯姆特—霍利关税法》的负面效果远超预期。该法案不仅对当时的国际贸易体系造成了严重冲击,也削弱了各国之间的经济合作与互信,为此后全球范围内经济保护主义和民族主义情绪的抬头提供了土壤。各国经济在保护主义的恶性循环中持续下滑,加速了全球范围内经济萧条的蔓延。同时,国际紧张局势持续升温,国家间的矛盾日益尖锐、难以调和。20世纪30年代的大萧条不仅动摇了世界经济的根基,也为法西斯主义在欧洲的迅速崛起创造了条件,最终成为第二次世界大战的重要诱因之一。

“尼克松冲击”(20世纪70年代):布雷顿森林体系的终结

20世纪60年代末,美国经济逐渐暴露出结构性矛盾,通胀压力上升,滞胀风险初现端倪。与此同时,美国国际收支失衡加剧,黄金储备持续流失,布雷顿森林体系的稳定性受到严峻挑战。为应对这一困境,1971年8月15日,时任美国总统尼克松宣布了一系列激进经济政策,史称“尼克松冲击(Nixon Shock)”,其中包括对所有进口商品额外征收10%的临时附加关税。美国一系列单边行动迅速扰乱了全球经济秩序,引发了剧烈的经济与政治冲击。

“尼克松冲击”使得美国滞胀状况进一步恶化,间接导致了两次石油危机,并对发展中国家造成打击。从美国角度看,“尼克松冲击”进一步加剧了美国经济滞胀。10%的进口附加关税使得美国进口商品价格迅速上涨,国内消费者不得不承受更高的生活成本。由于短期进口成本上涨,美国国内企业生产成本也随之提高,导致生产效率下降,产业结构进一步恶化。此外,“尼克松冲击”引发的美元贬值也在一定程度上加剧了输入型通胀,严重冲击美国经济。从全球角度看,美元贬值推高了全球大宗商品价格,尤其是石油等以美元计价的商品价格迅速上涨,间接导致1973年和1979年两次石油危机。能源价格的剧烈上涨不仅进一步推动全球范围内的通货膨胀,还对缺乏外汇储备、经济结构单一的发展中国家造成了沉重冲击。例如,墨西哥、巴西、阿根廷等拉美国家在20世纪70年代末大量借入低利率美元债务,但在80年代初美联储为遏制通胀而激进加息后,利息负担陡增,后续爆发了债务危机。更重要的是,美元与黄金脱钩标志着布雷顿森林体系的终结。全球进入浮动汇率时代,外汇市场剧烈波动,不确定性显著上升,国际金融秩序失去了锚定,发展中国家在全球货币体系中的脆弱性持续加剧。

美日关税战(20世纪80年代):结构失衡的深渊

20世纪70年代后期,日本经济迅速崛起,尤其是在电子产品、汽车制造、半导体等高科技产业领域的竞争力显著提升。这种崛起伴随的是日本对美国出口的快速增长。20世纪80年代,日本连续多年保持对美国的贸易顺差,且规模不断扩大,到1985年进一步上升至逾460亿美元。这种迅速扩大的贸易失衡使得美国经济内部不断积聚保护主义的压力。与此同时,美国自身经济结构正经历深刻的转型,制造业逐步外迁、产业空心化趋势初显,美国国内就业市场也面临压力。这种背景下,政治上的压力逐步演化为对外贸易政策的调整要求。美国各界普遍认为,日本采取了一系列“不公平”的贸易行为,比如出口倾销、产业补贴、高度保护本国市场等,严重损害了美国的经济利益。特别是当时美国汽车工业面临衰退,底特律汽车制造业的工人因大量日系汽车涌入市场而失业,加剧了美国民众对日本出口产品的反感情绪。

在此背景下,20世纪80年代,美国政府陆续采取了一系列贸易保护与汇率干预措施,以应对日本等经济体带来的挑战。1985年,美日德法英五国签署《广场协议》(Plaza Acc