重债穷国减债计划的回顾与启示

2020年以来,在新冠疫情蔓延冲击全球经济、发达国家加息、大宗商品市场波动等因素的影响下,低收入国家主权债务脆弱性问题再次显现。二十国集团(G20)发起缓债倡议和债务处置共同框架,为减轻相关国家债务负担发挥了积极作用。在此过程中,多边开发银行作为低收入国家的主要债权方,却并未参与债务重组。回顾历史可以发现,多边减债并非没有先例。1996年,世界银行等发起重债穷国减债计划(Heavily Indebted Poor Countries Initiative,HIPC),为近40个国家减免了300多亿美元的多边机构债务。有必要深入研究HIPC计划这一多边机构参与主权债务重组的重要行动,了解该计划得以成行的时代背景和客观条件,为我国未来推动多边债权人共同行动、进一步提高国际主权债务治理水平提供参照。

HIPC计划的基本情况

20世纪90年代初,以撒哈拉以南非洲国家为代表的一批低收入国家的主权债务迅速积累,特别是多边机构债务占比较高,无法及时偿还。国际社会逐步认识到,对于这些治理能力较弱、营商环境不佳、经济结构失衡的国家,若不深度减债,即使这些国家继续获得国际多边机构的优惠贷款,也无法恢复债务可持续性。

在此背景下,世界银行(下称世行)和国际货币基金组织(IMF)于1996年发起重债穷国减债计划(HIPC计划),旨在联合多边机构、巴黎俱乐部和其他官方双边债权人[1]共同减债,将重债穷国的债务降低到可持续水平,为其经济发展奠定基础。

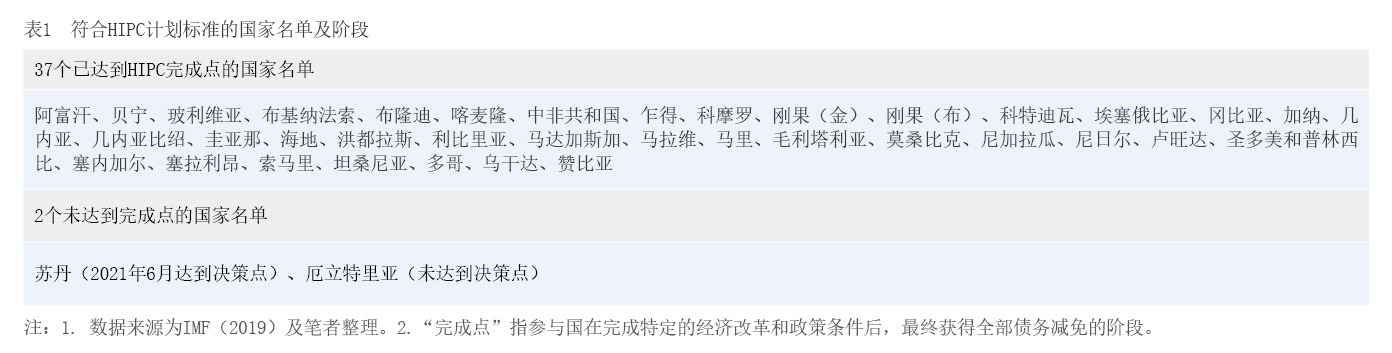

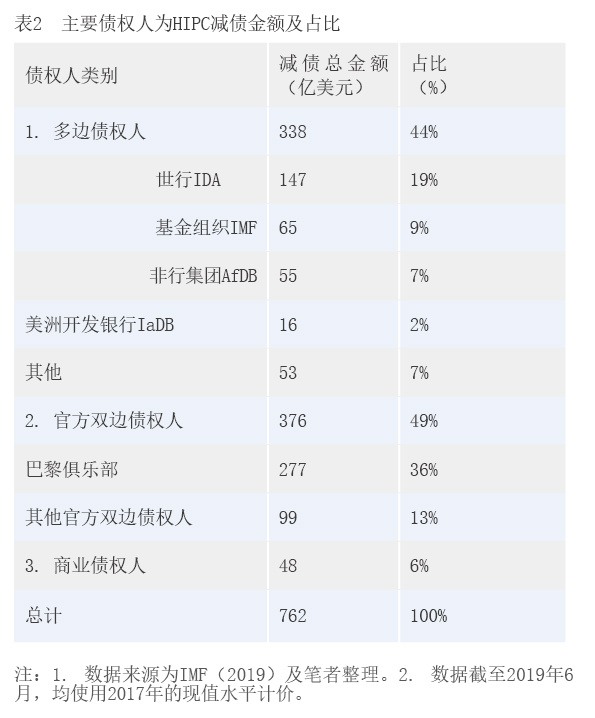

如表1所示,截至2023年末,共有37个国家完成HIPC计划下的减债,获得约762亿美元的债务减免,其中世行等多边债权人减免338亿美元(约44%),官方双边债权人减免376亿美元(约49%),其他各债权人减债规模见表2。

2020年以来多边机构持有的低收入国家主权债权再次上升,2021年末达到50%,已超过1996年启动HIPC计划时的45%(Chuku et al.,2023)。但这一次,多边机构反复强调要保持其信用评级和优先债权人地位,不愿参与G20债务处置共同框架。

HIPC计划实施的原因分析

债务国层面

自20世纪70年代起,一些低收入国家陆续面临主权债务偿付危机。这些国家的经济高度依赖资源出口,政局动荡、治理能力薄弱、营商环境欠佳,难以达成IMF提供贷款所要求的经济改革条件,因此不得不反复向多边和官方双边债权人寻求债务重组。

在这些结构性困境下,低收入国家高度依赖IMF、世行和多边开发机构的贷款。数据显示,全球41个最贫穷国家的公共外债从1980年的550亿美元,迅速增长到1990年的1830亿美元,1995年进一步达到2150亿美元,是这些国家出口收入的两倍(IMF,1997),为后续多边减债埋下了伏笔。

债权国层面

作为官方双边债权人在国际上开展主权债务重组最重要的协调平台,巴黎俱乐部在20世纪50年代到80年代中期的使命是回收债务,强调债务国从道德和法律上有义务及时全额还款(Josselin, 2009)。因此,1987年之前,巴黎俱乐部重组均使用基础条款,即提供非优惠的缓债,按市场利率重组,不减本金,也没有净现值(NPV)损失(Cheng et al.,2016)。

20世纪80年代开始,发达国家逐步认识到,存量债务负担重才是导致这些国家经济难以发展的重要原因(Cheng et al.,2016; Evans,1999)。在这一背景下,巴黎俱乐部的债务重组逻辑发生改变,从强调债务国的还款义务,转为重视债权国的减债责任,以帮助低收入国家解决经济发展中的结构问题。

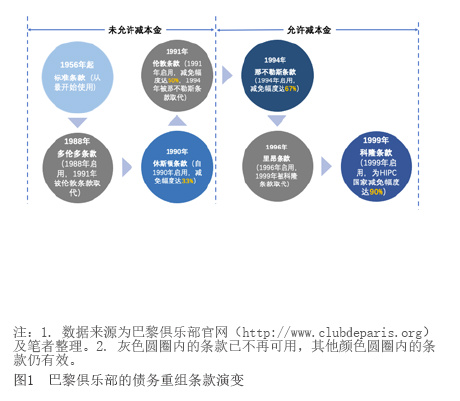

与此相应,巴黎俱乐部的重组优惠幅度也逐步提高。1988年至1991年间,巴黎俱乐部通过多伦多条款、休斯顿条款、伦敦条款,逐步将为低收入国家债务减免幅度从33%提升至50%[2]。此后又通过那不勒斯条款、里昂条款和科隆条款[3],将对最贫穷国家的债务减免幅度进一步提高到90%(见图1)。

作为主要债权国之一,英国在这一过程中发挥了积极的推动作用。受拉美债务危机影响,英国保守党政府内部形成了“应干预不负责任的国际放贷行为”的共识,并于1987年首次提出“债务减免倡议”,建议发达国家将主权贷款转为赠款、针对最贫穷国家给予债务减免。在英国的推动下,巴黎俱乐部逐步凝聚共识,认可恢复债务国的债务可持续性是关键的观点。1997年工党上台后,英国更加重视减债议题,迅速成立国际发展部,通过引领国际援助政策构建自身领导地位(Evans,1999;王达,2023)。

在上述因素的共同促进下,主要官方双边债权人逐步接受了需通过减债(包括本金减免)为低收入国家提供支持的理念,仅强调应避免道德风险、将减债范围限于“一定范围内的国家”“个案开展”,且总体减免幅度不可超过80%。

社会思潮层面

随着发展中国家债务问题凸显,20世纪80和90年代,数百家宗教、人道、劳工、环境非政府组织(Non-Governmental Organizations,NGO)开始关注债务问题,认为债务影响到了发展中国家普通百姓的生活福利,从道义角度呼吁停止借贷剥削。大量NGO对债权人组织展开游说,推动西方社会形成减债的强大舆论(Charnovitz, 1996; Simmons, 1998)。

与此同时,有观点把即将到来的2000年“千禧年”概念与债务减免联系到一起,认为减债与解放奴隶思想一脉相承,得到英国多家慈善组织支持,影响力逐步扩大。1996年,50多家NGO在英国成立“千禧年运动”联盟(Jubilee,2000),呼吁各债权人在2000年前以公平、透明方式一次性免除最贫穷国家无力偿还的债务。西方社会名流和重量级学者也陆续加入呼吁减债,进一步壮大了舆论声势。

在上述因素推动下,西方社会形成了支持减债的社会思潮,对国际组织和债权国中可做出决策的“圈内人”形成推动力,为最终促成变革做好了铺垫。在1994年IMF和世行在马德里举行的年会上,英、美两国联合提出,希望IMF和世行对多边债务问题进行研究,提出“清晰的多边机构退出方案”,并在此后多次会议上继续讨论大规模多边债务减免问题。

模式创新层面

改变从来不是突然发生,而是来自一点一滴实践的积累。1980—1995年间,乌干达在巴黎俱乐部支持下完成了6次债务处置。但此前,IMF和世行为乌干达提供了大量资金用于实施经济改革,到1996年,多边债务占乌干达全部债务的比例已高达76.3%,成为显著债务负担。

在此背景下,瑞典、挪威、丹麦、荷兰、奥地利、瑞士等欧洲小国(主要是欧洲的社会民主国家)创造性开启了“双边支持多边”的模式,于1995年建立了“乌干达多边债务基金(UMDF)”,除自身向基金出资外,还欢迎有意愿的国家捐资,共同帮助乌干达偿还多边机构的贷款(Callaghy,2002)。

UMDF由乌干达自行管理,但要求乌干达定期与债权国/捐资国、IMF和世行召开会议,讨论应采取的经济改革措施,乌干达的经济发展和债务管理能力得到提升,主权债务风险逐步得到化解。随后,这一模式被运用到玻利维亚、莫桑比克、几内亚比绍、坦桑尼亚等更多债务国,间接推动了HIPC计划的发起。

个人作用层面

历史上,世行曾对低收入国家进行过小规模减债,但对从根本上解决低收入国家的多边债务负担问题持消极态度,认为低收入国家的债务理应偿还,否则将助长道德风险,削弱世行的影响力。1995年1月,时任世行行长Lewis Preston表示,因减债而削弱世行优先受偿权只会适得其反。

1995年6月,随着澳裔美国人James Wolfensohn担任世行新行长,世行态度有所转变。Wolfenso